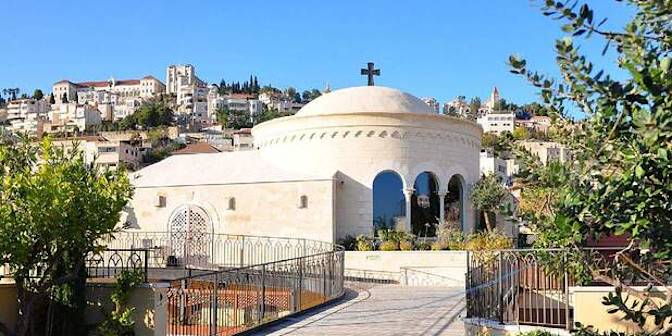

La découverte providentielle des bâtiments du Centre international Marie de Nazareth (2000)

Entre 1995 et 1999, le mouvement de prière et de paix des « Vierges pèlerines » , parti de France, s’est déployé dans cent vingt pays du monde avec la perspective de terminer le deux-millième Noël dans le champ des bergers, à Bethléem, pour une nuit de prière du 24 au 25 décembre 1999. En préparant cette « nuit de la paix » avec toutes les Églises chrétiennes de Terre sainte, les responsables de la confrérie Notre-Dame de France ont rencontré le maire de Nazareth, qui avait l’idée de réaliser pour l’an 2000, avec l’Unesco, un « musée » pour la Vierge Marie dans sa ville. Les délégations de quatre-vingts pays du monde, qui sont venues à Bethléem pour le deux-millième Noël, ont porté « comme les Rois mages » toute une série de cadeaux marials pour les lui offrir, mais tout a été perturbé par un projet de mosquée intégriste qu’un groupe de musulmans extérieurs à Nazareth a cherché à imposer à cent mètres de la basilique de l’Annonciation.

Dans ces conditions, le maire a abandonné son idée et il a proposé à ses contacts de la reprendre. Mais il fallait repenser le concept de « musée », qui ne convenait pas pour la Mère de Dieu, et surtout trouver un lieu pour accueillir le futur centre marial car, après avoir visité les quelques pistes que le maire avait en tête, rien ne convenait. Le projet semblait complètement bloqué, mais c’était sans compter sur l’intervention de saint Joseph, après une prière au fameux « tombeau du Juste », redécouvert à la fin du XIXe siècle au niveau le plus bas d’un site archéologique extraordinaire qui a été mis au jour dans le couvent des Sœurs de Nazareth, à cent mètres de la basilique de l’Annonciation également.

Les raisons d'y croire

-

Le 12 juin au soir, après avoir visité tous les lieux possibles de la très construite et très dense ville de Nazareth, tout espoir de trouver un lieu convenable pour créer un centre marial semblait perdu et nous étions près d’abandonner le projet

-

En rentrant très dépités à l’hôtel Galilée, nous croisons par hasard un groupe de pèlerins français qui partent visiter le célèbre « tombeau du Juste », que nous ne connaissions pas à l’époque et, ne sachant que faire, nous décidons de nous joindre à eux.

-

La découverte de ce site exceptionnel s’est faite par hasard, à la fin du XIXe siècle, quand une sœur qui faisait des travaux dans une cave est tombée quelques mètres plus bas dans une première cavité que l’on a pu dater de la période croisée. Puis un second étage a été trouvé en dessous, qui date de la période byzantine. Encore plus bas, un autre étage, qui date du temps du Christ, a été mis au jour et, en contrebas de ce niveau, un tombeau vide, digne d’un roi ou d’un saint, extraordinaire, creusé dans la roche, dont la tradition orale locale ancienne avait toujours affirmé l’existence.

-

Devant ce lieu impressionnant, attribué à saint Joseph, une petite prière est venue spontanément : « Saint Joseph, toi qui as logé toute ta vie Jésus et Marie sur la Terre, pourrais-tu trouver un lieu qui convient pour ton épouse ? »

-

Le lendemain, le 13 juin 2000, fête de saint Antoine de Padoue, après la messe de 6 h 30 à la basilique, une sœur est restée plus longtemps en prière. Lorsque la conversation s’engage, elle nous interroge sur notre présence et nous lui confions notre problème. Elle répond, étonnée : « Vous cherchez un lieu ? Venez visiter notre école, l’école Saint-Joseph, qui est juste à côté. Nous venons de prendre la décision de déménager et cela fait une semaine qu’on reçoit des personnes qui proposent des projets pour faire un commerce ou un hôtel. »

-

Série de coïncidences, l’école est située immédiatement à côté de la basilique, en un lieu idéal, et la sœur s’appelle sœur Antony. Ce jour-là, c’est sa fête et elle appartient à la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de l’Apparition, dont la fondatrice, Émilie de Vialar, française, est de la famille de Jacques de La Bastide, qui deviendra le premier président de l’Association Marie de Nazareth qui sera créée quelques mois plus tard.

-

C’est ainsi que fut trouvé providentiellement par saint Joseph le lieu du Centre international Marie de Nazareth, qui fut la première réalisation de l’Association Marie de Nazareth.

En savoir plus

Après la Révolution française, qui a conduit à une grande persécution contre l’Église et à de nombreux martyrs, la foi catholique renaît plus forte que jamais en France au XIXe siècle, et deux tiers des missionnaires qui partent évangéliser les peuples qui ne connaissent pas encore le Christ sont français. De nombreuses congrégations françaises vont s’implanter hors de France, et notamment en Orient. C’est ainsi qu’à Nazareth s’installeront les Sœurs de Saint-Joseph de l’Apparition, congrégation fondée par sainte Émilie de Vialar (1797 – 1856), des carmélites, des clarisses, les pères et sœurs de Notre-Dame de Sion, des franciscaines Missionnaires de Marie, les Assomptionnistes et les Sœurs de Nazareth, qui ont pour vocation de reproduire « la vie cachée de Jésus, Marie, Joseph à Nazareth ».

Lorsque ces dernières cherchent un lieu pour s’établir, elles trouvent en 1854 un bel espace à proximité immédiate de la basilique qu’on leur présente, selon la tradition orale locale, comme « le lieu du tombeau du Juste ». Les sœurs ont longtemps pensé que ce n’était là qu’un racontar destiné à leur faire payer un peu plus cher le prix de l’achat. En 1884, alors qu’on effectue quelques travaux dans une citerne au niveau du rez-de-chaussée, le plancher s’écroule et dévoile un niveau en contrebas et de nouveaux espaces inattendus. En 1936, les sœurs sollicitent le père Henri Senès, jésuite, puis en 1937 le célèbre archéologue franciscain, le père Bellarmino Bagatto, pour commencer à explorer l’ensemble du lieu, qui se révèle assez extraordinaire, sur quatre niveaux, avec des traces d’occupation croisée, byzantine et romaine au niveau le plus bas, et avec, encore en contrebas, creusé dans la roche, un étonnant et vaste tombeau qui date du temps du Christ et qu’une tradition apparemment très antique attribue à saint Joseph. Les études se sont poursuivies avec, plus récemment, les travaux du professeur Ken Dark, archéologue de l’université de Reading, au Royaume-Uni, qui a dirigé une série de fouilles et d’études complémentaires depuis 2006, concentrant ses recherches sur la datation et la contextualisation historique des structures et des artefacts trouvés sur ce site, confirmant les strates chronologiques et l’importance historique du site, y compris la possibilité que ce lieu soit lié à la figure biblique de Jésus.

Indépendamment de tout cela, entre 1995 et 1999, s’est développé à partir de la France, à l’initiative de la confrérie Notre-Dame de France, fondée par Edmond Fricoteaux, notaire à Saint-Denis, le mouvement de prière et de paix des « Vierges pèlerines », qui s’est déployé dans cent vingt pays du monde avec la perspective de terminer dans le champ des bergers à Bethléem, pour la nuit de prière du « deux-millième Noël », du 24 au 25 décembre 1999.

Toutes les « Églises chrétiennes de Terre sainte » rassemblées au sein du « Jerusalem Inter-Church Committee » – cinq catholiques, cinq orthodoxes et deux protestantes – avaient accepté de participer à cette nuit de prière dans le champ des bergers, à l’endroit même où, selon la Tradition, les anges annoncèrent la naissance du Sauveur, en lien avec l’ouverture de la Porte Sainte à Rome par le pape Jean-Paul II, et l’ouverture de la Porte Sainte de Bethléem par le patriarche Michel Sabbah, toutes deux retransmises sur place sur deux écrans géants.

En préparant cette « nuit de la paix », les responsables de la confrérie Notre-Dame de France ont rencontré par hasard le maire de Nazareth, qui avait l’idée de réaliser pour l’an 2000, avec l’Unesco, un « musée » pour la Vierge Marie dans sa ville. Il a alors été décidé que les délégations des Vierges pèlerines de quatre-vingts pays du monde qui viendraient à Bethléem pour le deux-millième Noël porteraient « comme les Rois mages » toute une série de cadeaux marials pour les lui offrir et contribuer à la création du « musée », mais tout a été perturbé par un projet de mosquée intégriste qu’un groupe de musulmans extérieurs à Nazareth a cherché à imposer de manière violente à cent mètres en contrebas de la basilique de l’Annonciation. Dans ces conditions, le maire a abandonné son idée et nous a proposé de la reprendre. Mais il fallait repenser le concept de « musée » qui ne convenait pas pour la Mère de Dieu, et surtout trouver un lieu pour accueillir le futur centre marial.

Six mois après la « nuit de la paix », la confrérie Notre-Dame de France publie un livre racontant les Vierges pèlerines et leur conclusion à Bethléem, et un voyage est organisé en Terre sainte pour remercier toutes les Églises chrétiennes d’avoir participé à cet événement, leur offrir le livre et leur demander si elles seraient partantes pour travailler ensemble à la création d’un « Centre international Marie de Nazareth » dans la ville de l’Annonciation, pour aider les pèlerins et les touristes visitant la Terre sainte à mieux comprendre dans quelle histoire s’inscrivent tous les lieux historiques qu’ils allaient visiter. La bonne surprise est qu’après la réussite de la « nuit de la paix », toutes les Églises se disent partantes.

Il reste donc à trouver un lieu, sur place, à Nazareth, et à prévoir les travaux qu’on y ferait, mais, après avoir cherché pendant une journée et visité les quelques pistes que le maire avait en tête dans la très construite et très dense ville de Nazareth, nous sommes obligés de constater que rien ne convient.

Le 12 juin au soir, tout espoir de trouver un lieu convenable pour créer un centre marial semble perdu et il n’y a plus qu’à abandonner le projet... Mais, en rentrant très dépités à l’hôtel Galilée, nous croisons par hasard un groupe de pèlerins français qui partent visiter le célèbre « tombeau du Juste », que nous ne connaissions pas à l’époque et, ne sachant que faire, nous décidons de nous joindre à eux.

Après avoir descendu les quatre niveaux de ce lieu archéologique impressionnant, nous sommes arrivés devant ce tombeau royal, attribué à saint Joseph. Une petite prière est venue spontanément : « Saint Joseph, toi qui as logé toute ta vie Jésus et Marie sur la Terre, pourrais-tu trouver un lieu qui convient pour ton épouse ? »

Le lendemain, le 13 juin 2000, fête de saint Antoine de Padoue, après la messe de 6 h 30 à la basilique, une sœur est restée plus longtemps en prière. Lorsque la conversation s’engage, elle nous interroge sur notre présence, et nous lui confions notre problème. Elle répond, étonnée : « Vous cherchez un lieu ? Venez visiter notre école, l’école Saint-Joseph, qui est juste à côté. Nous venons de prendre la décision de déménager et cela fait une semaine qu’on reçoit des personnes qui proposent des projets pour faire un commerce ou un hôtel. »

L’école est située immédiatement à côté de la basilique, en un lieu idéal, et la sœur s’appelle sœur Antony. Ce jour-là, c’est sa fête et elle appartient à la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de l’Apparition, dont la fondatrice, Émilie de Vialar, française, est de la famille de Jacques de La Bastide, qui deviendra le premier président de l’Association Marie de Nazareth qui sera créée quelques mois plus tard.

C’est ainsi que fut trouvé providentiellement, par saint Joseph, le lieu du Centre international Marie de Nazareth, qui fut la première réalisation de l’Association Marie de Nazareth.

Olivier Bonnassies

Au delà

Ne jamais oublier de se confier à saint Joseph pour tous nos soucis « de famille, de santé, de travail »… et aussi de logement !

Aller plus loin

Sur la chaîne YouTube Marie de Nazareth, le documentaire Au nom de Marie , qui retrace l’aventure des Vierges pèlerines, la « nuit de la paix » et les idées qui ont conduit à la création du Centre international Marie de Nazareth.

En complément

-

Réflexion du père Thomas Rosica, c.s.b., mentionnant l’histoire de la découverte du tombeau du Juste pour la fête de saint Joseph.

-

L’article du Forum catholique sur la découverte du tombeau du Juste .

-

Article du site Marie de Nazareth sur les différentes hypothèses pour le lieu de la sépulture de saint Joseph.