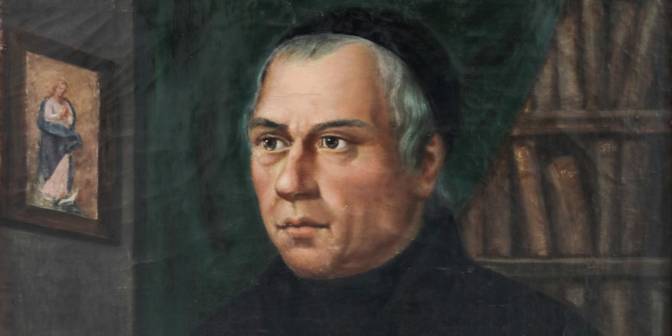

Dominique Barberi, missionné pour l’Angleterre

Dominique Barberi est un religieux passioniste italien, une congrégation fondée par saint Paul de la Croix au XVIIIe siècle. Né en 1792 dans le Latium, en Italie, il est envoyé fonder une maison de sa congrégation en Angleterre en 1842. Il est surtout connu comme l’apôtre de l’Angleterre du XIXe siècle en raison de son charisme et des nombreuses conversions qu’il obtient. Il meurt le 27 août 1849. Le pape Paul VI le béatifie en 1963.

Les raisons d'y croire

-

Avant même de pouvoir entrer chez les Passionistes, Dominique ressent l’appel profond à être missionnaire pour le Christ. Issu d’une famille pauvre, orphelin très jeune, Dominique ne devait recevoir une éducation que rudimentaire. Il est la preuve que Dieu appelle qui il veut, et qu’il donne les moyens de répondre. Il est intérieurement averti que Dieu le destine à travailler à la conversion du peuple anglais. Cette motion intérieure persiste bien que, pendant de nombreuses années, il reste en Italie, obéissant au souhait de ses supérieurs d’enseigner la philosophie et la théologie dans divers couvents. Mais il se prépare aussi discrètement à ce qu’il sait ne pas être un simple désir personnel, mais l’intuition spirituelle d’une mission divine.

-

Et effectivement, en 1841, soit plus de vingt ans après son ordination, ses supérieurs l’envoient en Angleterre. Il a pourtant été averti par un ami anglais, Ignace Spencer (qui entrera bientôt chez les Passionistes) que la conjecture n’est pas favorable à une telle fondation. Il vivra en Angleterre un ministère difficile mais extrêmement fécond.

-

Quand, en février 1842, Dominique ouvre la première maison passioniste à Aston Hall, dans le Staffordshire, l’accueil que ses compagnons et lui reçoivent de la majorité protestante de la population n’est pas bienveillant. De plus, les catholiques de la ville craignent que leur arrivée n’entraîne une recrudescence des persécutions. Ses premières prédications en langue anglaise sont accueillies par des rires. Mais, au fur et à mesure que les gens apprennent à connaître les Passionistes, l’hostilité à leur égard cède la place à l’intérêt, puis à l’enthousiasme, et de nombreux protestants se convertissent au catholicisme.

-

Dominique prêche dans un un nouveau centre missionnaire, à Stone, des jeunes gens lui jettent des pierres. Deux d’entre eux, avec stupéfaction, le voient alors ramasser les pierres, puis les baiser, et les mettre dans sa poche. Plusieurs de ces mauvais traitements manquent de coûter la vie au passioniste. Dans ces conditions, la persévérance de Barberi et son courage, dénués d’intérêts matériels ou même humains, ne se comprennent que par rapport à un but surnaturel : faire rayonner la gloire de Dieu aux yeux de tous les peuples, c’est-à-dire montrer aux hommes qui l’ignorent combien Dieu est bon.

-

Un jour, après un prêche du père Dominique, un des ministres protestants le suit dans la rue et lui crie des arguments contre la présence personnelle de Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin, produite par la transsubstantiation, mais le religieux garde le silence. Comme le ministre, satisfait, s’apprête à le quitter, sûr de sa victoire, le passioniste lui fait seulement observer : « Jésus-Christ a dit sur la substance consacrée : " Ceci est mon corps ", vous dites : " Non, ce n’est pas son corps ! " Qui donc croirais-je ? Je préfère croire Jésus-Christ. »

-

À Stone, les conversions s’y multiplient aussi, au point qu’une nouvelle église doit être construite. Le Christ rassemble ceux qui le cherchent sincèrement, malgré les divisions humaines. Dominique est notamment connu pour avoir reçu dans l’Église catholique John Henry Newman , ancien pasteur anglican et futur cardinal.

-

Un miracle de guérison a été reconnu par le Saint‑Siège et a joué un rôle déterminant dans la cause de béatification de Dominique Barberi. Un étudiant passioniste italien souffrait depuis plus d’un an d’une tumeur au genou qui résistait à tout traitement médical. Il pria par l’intercession de Barberi, puis, en plaçant sur son genou malade une image de lui, la douleur disparut immédiatement et l’étudiant retrouva une mobilité complète. Une enquête approfondie, incluant les témoignages sous serment de deux médecins locaux et de deux spécialistes, a conclu à une guérison inexpliquée par des moyens naturels.

En savoir plus

Fils d’agriculteurs, Giuseppe Barberi et Maria Antonia Pacelli, Dominique est orphelin de père à l’âge de six ans et de mère lorsqu’il atteint sa douzième année. Un oncle maternel, Bartolomeo Pacelli, le prend chez lui. Gardien de moutons durant l’enfance, puis agriculteur, il apprend cependant à lire grâce à l’aide d’un camarade de son âge. Un prêtre capucin lui donne occasionnellement des leçons.

Une adolescence houleuse lui fait perdre la ferveur religieuse de l’enfance, sans toutefois qu’il renonce à ses pratiques de piété. La fréquentation de quatre religieux passionistes, chassés par les armées napoléoniennes des États pontificaux, lui rend le goût des choses de Dieu. Il comprend que Dieu l’appelle à rejoindre leur congrégation. Les prêtres l’assurent qu’ils le recevront comme frère convers (c’est-à-dire religieux non-prêtre) dès que leur famille religieuse se sera reconstituée. Les lois de l’Empire français, mises en place dans les États pontificaux occupés, ont en effet supprimé les ordres religieux. C’est à Paliano, dans la province de Frosinone, dans le Latium, que Dominique devient religieux passioniste. Nous sommes alors en 1814. Convers d’abord, il est ensuite dirigé vers le sacerdoce : sa vive intelligence, qu’il cherche pourtant à dissimuler, est reconnue par les prêtres formateurs. Quatre années plus tard, le 1er mars 1818, le frère Dominique est ordonné prêtre.

Les novices de la congrégation suivent dix années d’enseignement en philosophie et en théologie, d’abord à Sant’Angelo di Vetralla, puis à Rome. Pour faciliter l’instruction des séminaristes, il rédige plusieurs ouvrages. Le père Dominique assure en même temps avec dévouement et compétence des fonctions de gouvernement : recteur, conseiller provincial et provincial.

Sollicité durant l’été 1830 pour assister un Anglais converti au catholicisme, Sir Henry Trelawny, le père Dominique se lie d’amitié avec un prêtre anglais, lui aussi converti de l’anglicanisme, Ignace Spencer. Il rencontre aussi d’autres catholiques anglais influents. En 1839, le chapitre général des Passionistes envisage d’établir une maison de la congrégation en Angleterre. C’est finalement la Belgique qui est retenue, et la charge de direction de la nouvelle communauté est confiée au père Dominique.

Quatre religieux s’installent donc à Ere, près de Tournai, en juin 1840. Les débuts sont difficiles : l’évêque de Tournai impose au père Barberi, dont la santé est défaillante et qui ne connaît que quelques mots de français, un examen approfondi de théologie morale avant de lui accorder la permission de confesser. Un des religieux tombe malade. La petite communauté vit en outre dans une pauvreté extrême. Mais le père Dominique, qui recouvre la santé, parvient à s’adapter, et la fondation devient bientôt prospère. En septembre, Mgr Nicholas Wisemann, tout juste consacré évêque comme coadjuteur du vicaire apostolique du district central – la hiérarchie romaine commence à peine à être rétablie en Angleterre – lui demande d’ouvrir une maison passioniste à Aston Hall. C’est chose faite en février 1842.

Le père Barberi met en place des « missions », au cours desquelles des prêtres étrangers à la paroisse, à l’invitation du curé, prêchent, confessent et célèbrent la messe pendant plusieurs semaines de suite. Ces missions ont lieu dans les villes industrielles du nord de l’Angleterre, comme Manchester, Liverpool et Birmingham. Elles remportent un franc succès malgré les difficultés matérielles et morales évidentes.

Lorsque, le 10 juin 1844, pour la première fois en Angleterre depuis les persécutions violentes dans lesquelles naquit la Réforme anglicane, la procession de la Fête-Dieu peut de nouveau être solennellement organisée, des milliers de catholiques se rendent à Aston Hall. De très nombreux protestants font aussi le voyage pour l’occasion.

Le père Barberi est surtout connu pour son implication dans la naissance du mouvement d’Oxford. En effet, il rejette la thèse anglicane selon laquelle les trente-neuf articles – qui sont au fondement de l’Église anglicane, en 1563 – peuvent être interprétés selon un point de vue catholique. En réponse à un article paru en 1841 dans le journal L’Univers, qui expliquait la position de la Hight Church anglaise et sembla au père Barberi refléter celle de toute l’université d’Oxford, il répond par une lettre aux professeurs d’Oxford. Il y exprime son espérance de voir l’Angleterre se tourner de nouveau vers la foi authentique, et sa conviction que les membres de l’université d’Oxford en seraient les instruments. Grâce à Ignace Spencer, cette lettre parvient à l’auteur de l’article, John Dobree Dalgairns, étudiant à Oxford, qui réside avec John Newman à Littlemore. Il s’ensuit une correspondance épistolaire entre les deux hommes, qui aboutit en septembre 1845 à la conversion de Dalgairns au catholicisme. Le 8 octobre, c’est John Newman, puis deux de ses confrères, qui font profession de foi catholique devant le religieux passioniste, venu les visiter à Littlemore.

Sous l’impulsion du père Barberi, la congrégation passioniste prend son essor en Angleterre : une maison est ouverte à Woodchester, dans le Gloucestershire, en 1846. En 1848, une autre naît à Londres. Il prend part à la fondation de la maison spirituelle Sainte-Anne, à Saint Helens, dans le Merseyside.

Sa santé décline et il sent que le terme de son séjour terrestre approche. Le 27 août 1849, alors qu’il se rend par le train de Londres à Woodchester, une crise cardiaque le terrasse. On a le temps de le conduire à l’auberge, à Reading, où il peut recevoir l’absolution avant de mourir. Il est enterré à la maison Sainte-Anne.

Paul VI le déclare bienheureux en 1963.

Docteur en philosophie, Vincent-Marie Thomas est prêtre.

Aller plus loin

Urban Young, C.P., Life and Letters of the Venerable Fr. Dominic (Barberi) C.P., London, Burns Oates and Washbourne Ltd, 1926.

En complément

-

Domenico Barberi, Lettera ai professori di Oxford. Relazioni con Newman e i suoi amici. A cura di F. Giorgini, C.P., Roma, C.I.P.I., 1990. Cet ouvrage présente la correspondance entre le père Barberi, J.H. Newman et ses amis, dont la fameuse « Epistola directa Professoribus Universitatis Oxoniensis, occasione alterius epistolae directae ab uno ex eorum numero extensori folii L’Univers », qui initie l’échange épistolaire.

-

Denis Gwynn, « Father Dominic Barberi the missionary », dans The Life of the Spirit, vol. 2, no 21 (november 1945), p. 145-152.

-

Denis Gwynn, Father Dominic Barberi, Buffalo, New York, Desmond and Stapleton, 1948.

-

Edmund Thorpe, C.P., Father Dominic Barberi, Apostle of England, Kenosha Drive (Colorado), The Seraphim Company. Il s’agit d’un livre disponible en ligne .

-

Urban Young, C.P., Dominic Barberi in England, London, Burns Oates and Washbourne Ltd, 1926.

-

Alfred Wilson, C.P., Blessed Dominic Barberi, Supernaturalized Briton, London, Sands, 1967.

La revue scientifique de la Maison généralice des Passionistes, La Sapienza della Croce, a consacré un numéro au bienheureux Barberi et à saint John Newman. C’est le volume XXV, no 4, d’octobre-décembre 2010. Voici les titres de certains articles :

-

Fernando Taccone, C.P., « John Henry Newman e Domenico Barberi », dans La Sapienza della Croce, p. 411-417. L’article est disponible en ligne (en italien).

-

Domenico Curcio, C.P., « Beato Domenico Barberi : Lettera profetica al movimento di Oxford », dans La Sapienza della Croce, p. 501-513. L’article est disponible en ligne (en italien).

-

Adolofo Lippi, C.P., « Due pensatori a confronto : John Henry Newman e Domenico Barberi », dans La Sapienza della Croce, p. 473-479. L’article est disponible en ligne (en italien).

-

Giuseppe Comparelli C.P., « Prova di dialogo tra un cattolico e un anglicano », dans La Sapienza della Croce, p. 515-530. L’article est disponible en ligne (en italien).