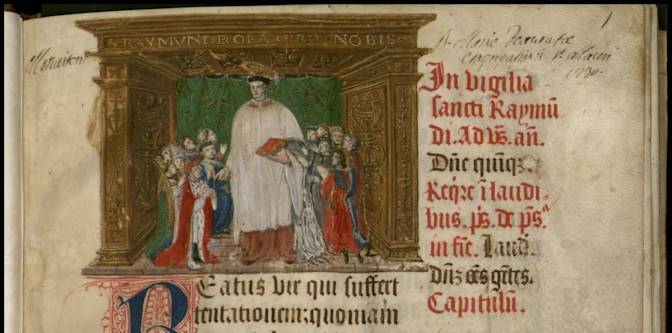

Saint Raymond Gayrard écarte une épidémie

Au XIIe siècle, Raymond Gayrard, mari aimant, puis chanoine à Toulouse, se distingue par l’ampleur de son œuvre caritative : bâtisseur d’hospices et de ponts, ami des pauvres, homme de prière qui offre sa fortune pour soulager la misère et ses talents pour édifier la Cité de Dieu. Des siècles plus tard, en 1652, face à l’impuissance humaine et dans un temps de grande détresse, son nom ressurgira dans la prière du peuple toulousain en quête de son intercession.

Les raisons d'y croire

-

En 1652, Toulouse (Haute-Garonne, France) est la proie d’une épidémie de peste bien documentée. La maladie se propage dans la région en raison des déplacements de troupes durant la Fronde. Elle est si dévastatrice qu’il est fait interdiction aux soignants de s’occuper des malades, mis en quarantaine, tant on craint la propagation.

-

À Toulouse, l’on garde alors en mémoire les actions charitables d’un enfant du pays, Raymond Gayrard, laïc et époux décédé le 3 juillet 1184, qui avait consacré sa vie et sa fortune aux plus démunis et aux malades, notamment en fondant un hôpital. Plusieurs miracles de guérisons individuelles sont survenus en priant auprès de sa dépouille et par son intercession, faisant croître et perdurer sa renommée localement.

-

En particulier, on rapporte la guérison instantanée d’un enfant paralysé lorsqu’il fut placé sur sa tombe. Les sources documentaires relatant ce miracle remontent au XIIe siècle et sont contemporaines de la guérison.

-

C’est pourquoi, face à la peste, Mgr Pierre de Marca, archevêque de Toulouse en 1652, les religieux des alentours et tous les fidèles implorent Raymond d’intercéder. Des messes sont célébrées en nombre et des neuvaines sont entreprises aux quatre coins de la ville et dans les campagnes. Un grand nombre de malades se rendent sur sa tombe. Quelques jours plus tard, les médecins de la cité s’aperçoivent qu’aucune nouvelle victime n’est à déplorer. Au plus fort de sa terrible présence, l’épidémie bat en retraite.

-

Parce que Raymond a intercédé victorieusement, le pape Innocent III confirme officiellement son culte et le béatifie à la fin de 1652.

En savoir plus

Saint Raymond Gayrard (vers 1070 – 1118) est un saint laïc toulousain. Les informations biographiques dont nous disposons sur lui sont relativement contemporaines des années de son existence, et sont relatées dans une Vie rédigée au XIIIe siècle, sur la base de documents plus anciens.

D’abord marié, il rejoint, à la mort de son épouse, les chanoines de la basilique Saint-Sernin, à Toulouse, qui l’éliront plus tard prévôt du chapitre. Là, il mène une vie d’humilité, de prières et de services. En matière de charité, il ne se contente pas de faire l’aumône : il fait construire des hospices pour accueillir le plus de démunis possible. Il s’implique pour trouver du travail à tous, afin qu’ils sortent durablement de la misère. Il fait aussi financer la construction d’un hôpital pour les pauvres. Ses contemporains retiennent de lui son engagement envers les plus démunis, sa piété – marquée par l’adoration du saint sacrement – et sa simplicité évangélique.

Vers 1078, la basilique Saint-Sernin, devenue un haut lieu de pèlerinage en Occident, voit le nombre de pèlerins augmenter tellement que la structure devient trop petite pour tous les accueillir. En raison de ses compétences en architecture, Raymond Gayrard prend la direction du chantier, donnant ainsi une grande impulsion aux travaux. Il ne voit malheureusement pas la fin des travaux, puisqu’il rend l’âme le 3 juillet 1118. La nouvelle basilique deviendra un patrimoine iconique de Toulouse.

La tombe de saint Raymond Gayrard se trouve dans la chapelle Saint-Jean, attenante à l’hôpital qu’il a fondé. Son culte est confirmé par de nombreux miracles survenus après sa mort, et sa tombe devient un lieu de guérisons et de conversions. L’Église reconnaît en lui un intercesseur puissant, en particulier pour les humbles, les artisans et les bâtisseurs – spirituels ou matériels – de la Cité de Dieu.

Solveig Parent

Aller plus loin

L’article d’Étienne Delaruelle, « L’idéal de pauvreté à Toulouse au XIIe siècle », paru dans les Cahiers de Fanjeaux, 1967, p. 64-84, disponible en ligne .

En complément

-

L’article de Pierre Gérard, « Un précurseur de l’aide sociale : Raimon Gairart, fondateur de l’hospice Saint-Raymond de Toulouse », publié dans Mémoires de l’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, vol. 151, no X, 1989, p. 253–262.

-

Joseph Roucaud, La Peste à Toulouse des origines au XVIIIe siècle, Toulouse, Marqueste, 1919.