Messiah : l’annonce du salut en musique

Début 1741, le compositeur Haendel traverse une période difficile : ses opéras ne rencontrent plus le succès, il est accablé de dettes et sa santé se détériore... Pendant l’été, Charles Jennens, aristocrate lettré et chrétien fervent, lui envoie un livret à mettre en musique. Haendel accepte la commande et se retire à Londres, puis à Dublin, pour travailler. Cette composition deviendra la pièce de musique sacrée la plus jouée au monde : Messiah (ou le Messie). Il ne s’agit pas seulement d’une œuvre artistique exceptionnelle : c’est un acte de foi incarné dans la musique.

Les raisons d'y croire

-

Le livret de Jennens est écrit uniquement à partir d’extraits de la Bible (principalement l’Ancien Testament, les Évangiles et l’Apocalypse), des écrits vieux de plus de mille ans, sans commentaire humain ; cela montre une grande confiance en la puissance intrinsèque de la Parole de Dieu – confiance qui ne sera pas déçue étant donné le succès de l’œuvre.

-

Jennens confie dans une lettre que son but est de « confondre les déistes » par la puissance de la Parole de Dieu mise en musique, c’est-à-dire de défendre la foi chrétienne en montrant la beauté et la vérité de la Bible. On distingue trois parties dans le Messie : la prophétie et la naissance du Christ ; sa Passion et sa Résurrection ; la victoire finale du Royaume de Dieu. Il s’agit donc d’une œuvre d’évangélisation musicale, où les prophéties messianiques (comme Isaïe 53 , par exemple) prennent tout leur sens dans la figure du Christ.

-

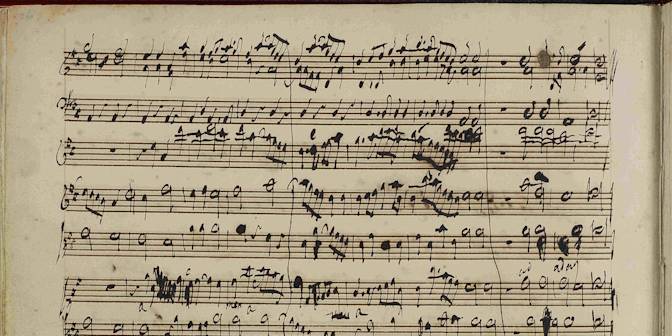

Haendel met seulement vingt-quatre jours (entre le 22 août et le 14 septembre 1741) pour composer l’intégralité du Messie, un oratorio dont la durée dépasse deux heures. C’est un rythme d’écriture extrêmement rapide ! Étant donné la qualité de la musique composée, cela témoigne non seulement d’une efficacité technique, mais surtout d’une inspiration intérieure profonde et fulgurante, que l’on pourrait aisément qualifier de « divine ».

-

Depuis sa création, le Messie n’a cessé d’être joué, adapté, admiré, dans des contextes religieux comme profanes... La beauté universellement reconnue de cet oratorio témoigne de la puissance de l’annonce chrétienne : l’espérance, la rédemption, la victoire de la vie sur la mort. Cela donne à penser que le message du Messie touche une vérité profonde.

-

On observe un tournant significatif dans la vie et la carrière de Haendel après la composition du Messie. C’est bien plus qu’un simple succès musical : c’est un changement de cap spirituel, artistique et personnel. Après le Messie, Haendel cesse d’écrire des opéras et se consacre aux oratorios à sujet biblique pour raconter l’histoire du salut. En plus de composer, il s’investit aussi dans des œuvres de bienfaisance, notamment avec le Foundling Hospital, à Londres.

-

À partir de 1741, Haendel semble avoir trouvé une forme de sérénité, une manière d’unifier son art, sa foi et sa vie. Sa conversion illustre la force transformatrice de la foi chrétienne. Il témoigne lui-même avoir vécu la composition du Messie comme une expérience spirituelle intense. Après avoir écrit le très célèbre chœur « Hallelujah », il aurait dit : « J’ai cru voir le ciel ouvert, et le Très-Haut lui-même ! »

En savoir plus

Georg Friedrich Haendel (1685 – 1759) est un compositeur baroque germano-britannique. Né à Halle, en Allemagne, il montre très tôt des talents musicaux, qu’il développe à Hambourg, puis en Italie, où il s’imprègne des styles opératiques italiens. Il s’installe définitivement à Londres en 1712 et devient sujet britannique en 1727.

En 1741, il traverse une crise personnelle et artistique majeure. Compositeur reconnu d’opéras italiens à Londres, il voit son succès décliner. Ruiné, affaibli physiquement par un AVC, marginalisé par un public lassé du style baroque, il semble au bord de l’effacement. C’est alors qu’un tournant décisif survient : l’aristocrate anglican Charles Jennens lui propose un livret à mettre en musique, dont le texte est exclusivement biblique, centré sur la figure du Christ. Haendel accepte et compose le Messie en seulement vingt-quatre jours, dans une forme d’urgence créatrice saisissante.

Le Messie n’est pas une narration dramatique comme le sont ses autres réalisations, mais une méditation théologique musicale. L’œuvre s’appuie exclusivement sur des extraits de l’Écriture, principalement Isaïe, les Psaumes, les Évangiles et l’Apocalypse. Le Messie est bien accueilli et devient rapidement une œuvre incontournable du répertoire sacré anglophone. Le fameux Hallelujah, qui conclut la deuxième partie, est devenu un emblème universel de joie spirituelle.

Ce chef-d’œuvre ne constitue pas seulement une prouesse musicale, mais une inflexion profonde dans la trajectoire du compositeur. Après le Messie, Haendel abandonne presque définitivement l’opéra, forme sur laquelle il a construit sa célébrité, au profit de l’oratorio sacré. Ce choix artistique correspond à un recentrement spirituel : sa musique quitte les intrigues profanes pour s’orienter vers l’annonce du salut. Haendel est donc lui-même profondément transformé par la musique qu’il a écrite : plus paisible, moins préoccupé par la gloire mondaine, il s’engage dans des œuvres de charité…

Jusqu’à sa mort, le 14 avril 1759 – survenue le Samedi saint –, Haendel conserve cette unification intérieure où musique, foi et vie se rejoignent.

Solveig Parent

Au delà

La première exécution publique du Messie eut lieu à Dublin, en 1742, dans un but caritatif. Les fonds furent reversés à des hôpitaux et à des prisons. À titre personnel, Haendel reversera souvent les bénéfices de ses concerts à des œuvres caritatives. La foi chrétienne ne se limite pas à la contemplation du salut, mais conduit naturellement à l’action : « La foi sans les œuvres est morte » ( Jc 2,17 ).

Aller plus loin

John Mainwaring, Memoirs of the Life of the Late George Frederic Handel, 1760. C’est la première biographie de Haendel, publiée un an après sa mort.

En complément

-

Ruth Smith, Handel’s Oratorios and Eighteenth-Century Thought, 1995 : étude sur la dimension religieuse et intellectuelle des oratorios de Haendel.

-

Handel Reference Database (Center for Computer Assisted Research in the Humanities de Stanford University) : base documentaire exceptionnelle (4 000 sources, lettres, journaux, critiques) sur Haendel et ses oratorios.

-

Handel’s Messiah Resources du National Philharmonic de Strathmore propose des analyses musicologiques et contextuelles, notamment sur les dimensions biblique, liturgique et stylistique du Messie.

-

L’article du Circe Institute : « Tune My Heart : Part 2, Handel’s " Messiah " ».